“Sou filho do exílio”, afirma Ernesto Ottone (Chile, 1972), que desde 2018 é Subdiretor-Geral de Cultura da UNESCO. Isso significou para o antes ministro de Cultura e ator, passar 18 anos fora de seu país “tentando construir uma identidade”. Essa identidade, que não o nacionalismo, é um direito cultural, explica em uma conversa online desde Paris. Fala com entusiasmo dos planos para a Mondiacult 2025, que se celebra em Barcelona após sua passagem pelo México, e do peso da Ibero-América na transformação da visão global sobre a cultura. Adverte sobre a importância de incorporá-la como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e deixar de considerá-la como “um acrescentamento”; e fala sobre a necessidade de apostar por uma “cultura de paz”, entendida como motor de desenvolvimento para sua construção. A UNESCO agora está “no meio” dos conflitos, sublinha, supervisionando, catalogando e documentando, aponta. Menciona a Ucrânia e a Palestina, mas também o Sudão, e não se esquece de outros conflitos nos quais não há guerra, nem dos povos originários e da importância que atribui, não só ao seu reconhecimento, senão à integração de sua sabedoria ancestral nas políticas de mitigação e combate à emergência climática. Ottone é realista ao analisar como as mudanças de governos incidem nas políticas culturais, mas está disposto a manter em sua agenda de prioridades os desafios e oportunidades que a inteligência artificial oferece, por exemplo, com as restrições necessárias que previnam a homogeneização do pensamento único que implica o uso de um idioma majoritário.

Começou a contagem regressiva para a Mondiacult. Qual foi o papel da região ibero-americana neste foro em 2022 e como se prepara para 2025?

Não quero parecer pretensioso, mas em 2022 depois de 40 anos [desde a primeira Mondiacult], de novo com a presidência do México, a América Latina tornou a ter uma voz protagonista dentro do espaço global intergovernamental. Como o processo para a Mondiacult é feita a partir das consultas regionais, permite ter vozes com prioridades distintas. No último ano, a Ibero-América teve dificuldades para se unir por temas políticos e visões sobre o que se deseja para o futuro da região, mas foi alcançada uma visão em consenso. Isso é muito interessante, porque permitiu enfatizar certos pontos e lançar uma declaração que, em 2022, mostrou claramente a força do processo ibero-americano como laboratório de ideias e de busca de soluções para o desenvolvimento sustentável. Em 2025, o formato será diferente, não haverá uma declaração, fruto de seis meses de trabalho para alcançar o consenso, senão um documento final que pretende ser o esqueleto da discussão futura e assegurar que a cultura tenha um objetivo independente [dentro dos ODS]. Hoje não existe, e por isso estamos onde estamos. Na Agenda 2030 a cultura é mencionada apenas duas vezes. Aqueles que trabalhamos neste âmbito sabemos disso: seja em financiamento, em mudança climática ou em crise, a cultura costuma chegar como um acrescentamento, não como parte fundamental do desenvolvimento sustentável das nações. Esse é o grande desafio. Que as duas edições recentes da Mondiacult tenham sido feitas no México e na Espanha demonstra o interesse por esta região e por um conglomerado de países que compartilham dois idiomas. Também demonstra que o mundo ibero-americano têm uma voz que continua aí, latente, e que hoje é mais importante do que nunca, quando vemos as grandes divisões que foram construídas no mundo.

O Cultura Ibero-América, um laboratório de ideias e de busca de soluções para o desenvolvimento sustentável foi um exemplo

Poderia nos dar algum detalhe da agenda que deseja fixar, já orientada para 2030?

Desde que assumi o cargo na UNESCO em 2018, as prioridades não mudaram muito. Com uma grande diferença: o trabalho proposto pela UNESCO e pela Espanha, e fortemente apoiado pelos países ibero-americanos, pode colocar na agenda novos temas que não são tão novos. Um é cultura e paz, justamente o que mais nos falta neste momento: compreender a cultura como motor de desenvolvimento para a construção da paz. O outro é cultura e inteligência artificial, um tema que, infelizmente, temos trabalhado apenas em torno da ética da inteligência artificial. O mundo da cultura está em um espaço muito descuidado para afrontar algo que afetará profundamente o modo em que entendemos a cultura e as progressões em torno ao desenvolvimento cultural. Diria que isso é crucial: ter uma visão antecipadora, inovadora com respeito a certos temas e que estes possam ser discutidos. Algo que a sociedade civil e os ministros de Cultura farão na Mondiacult. Poder ter esse diálogo é muito importante.

Como avança a ambição de que a cultura seja reconhecida como um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável independente, e quem tem impulsionado esse reconhecimento a partir da UNESCO??

Durante os últimos sete anos estivemos trabalhando para isso. Não foi fácil. As mudanças em alguns governos que não acreditam no multilateralismo geraram um viés. Acreditam que as discussões em torno da construção da nova agenda não deveria ser antecipada, o que é absurdo, porque se não se constrói com tempo, infelizmente, quando começarem as discussões das Nações Unidas a partir de 2027, já será muito tarde para incorporar algo que, hoje dia, não está na agenda. Dos 17 Objetivos de Desenvolvimento, não há nenhum que esteja nem sequer perto de ser alcançado. Pode ser que digam: continuemos com o que já temos, para que investir mais? Mas aqui não se trata de investir mais, e sim de reconhecer algo que já está implícito, ainda que não esteja mencionado. É uma falácia, com os conflitos em todo o mundo que questionam o modelo existente, pensar que podem ser mantidas discussões sem considerar que a cultura desempenha um papel fundamental tanto no desenvolvimento como na inovação.

A UNESCO, historicamente, entrava para construir a posteriori de um conflito. Agora estamos no meio: desde que começou a guerra da Ucrânia temos um escritório lá que está monitorando o que está acontecendo, que está reconstruindo, que está desenvolvendo os planos para quando terminar esta loucura. E estamos fazendo a mesma coisa na Palestina, trabalhando em Israel, no que se chama a diplomacia cultural. Desempenha um papel fundamental. Continuo tendo diálogos com todos os países. Gostemos ou não gostemos dos regimes que eles têm, somos o que permite continuar tendo um diálogo entre as comunidades, que é o mais importante. Não entre os governos, mas entre as comunidades que compartilham certos valores.

Nessa linha o senhor advoga pelo conceito de “cultura de paz”, como a cultura pode contribuir à resiliência social e ambiental, especialmente em contextos ainda marcados por conflitos ou deslocamentos?

Nos três ou quatro últimos anos percebemos que, ao trabalhar em conflitos, há três instrumentos cruciais. Primeiro: o patrimônio imaterial, regido pela convenção que completa 20 anos, é hoje o elo que une comunidades de diferentes países, apesar das fronteiras. É o que permite que comunidades deslocadas preservem seus direitos culturais, mesmo quando se encontram em outro território. Trata-se de um conceito totalmente novo. Eu sou filho do exílio: vivi 18 anos fora e tive de construir uma noção do meu país, porque as comunidades eram muito fechadas e não conseguiam transmitir às novas gerações a importância que isso tinha. Hoje, quando trabalhamos nos acampamentos, nos dedicamos para que essas crianças, essas mulheres que são mantenedoras do núcleo familiar, possam transmitir, não o nacionalismo, senão o pertencimento identitário. Isso é fundamental para poder sonhar em voltar ao seu país de origem, algum dia, porque caso contrário, sempre será um estrangeiro onde quer que esteja. O segundo têm a ver com a diversidade cultural. Quando falamos do que é digital ou da inteligência artificial, devemos garantir que haja diversidade, não só de línguas, senão também integrando o conhecimento indígena e as visões de populações minoritárias. Devemos assegurar a diversidade de expressões culturais, seja qual for a plataforma, em espaço físico ou digital.

O terceiro está relacionado ao conceito de comunhão de interesses, que diz respeito a bens superiores. Quando começamos, há sete anos, o primeiro passo foi assumir e reconhecer que a cultura é um bem comum — o que se chama de global public good. É um bem intrínseco ao ser humano e às comunidades. São os indivíduos das comunidades que possuem direitos culturais. Como há países que têm dificuldade em reconhecê-los, tentam reduzi-los ao âmbito individual. Já os países com cosmovisão assumem que as comunidades, e não apenas as pessoas, são o centro do desenvolvimento. Por isso, buscamos também ampliar o horizonte de pensamento para assegurar uma representação o mais diversa possível, inclusive entre nossos Estados membros. E eu acredito que esse é o ponto forte da Mondiacult.

e falamos de restituição [de patrimônio subtraído], nos últimos anos também realizamos encontros e debates entre diretores de museus, governos, comunidades e museógrafos, para buscar um espaço comum onde já não tratamos apenas do objeto em si, mas sim do direito cultural de uma comunidade de origem de poder acessar o bem que lhe foi subtraído. Não me refiro a como ele foi retirado, mas a reconhecer que esse objeto possui um valor intrínseco para a comunidade de origem. Depois entraremos em como se faz esse retorno. Para nós, trata-se de direitos culturais e não de tráfico ilícito. É uma questão identitária. Essa foi a grande mudança. Quando observamos as razões após os conflitos — idioma, identidade — são esses os temas que surgem. Já não falamos do território, de quem é dono do território historicamente; falamos que quem é dono da identidade é quem habita esse território. E é isso o que está em jogo hoje em dia.

Toda pessoa têm direito a aceder a bens e serviços culturais

P: Quando falamos de cultura falamos de direitos humanos, desde sua experiência, como a cultura pode ser um motor de reconciliação e coesão social em sociedades diversas e plurais como as ibero-americanas?

E. O. Nos últimos 15 anos, cinco dos dez países da região reconheceram seus povos indígenas como parte originária. Esse foi um passo enorme. E não falo de países plurinacionais que já reformaram suas constituições, senão de outros, inclusive o meu, onde o reconhecimento chegou faz somente 10 anos, na época em que eu era ministro, para integrá-los à história não contada. Esse é um processo em andamento.

O segundo têm a ver com a relação com o passado. A América Latina viveu entre os anos 60 e final dos 70 rupturas institucionais muito duras. Hoje, o que está em jogo é o conceito de democracia. E não me refiro à democracia como entidade política, senão como espaço de direitos fundamentais. O direito cultural, como o senhor assinalava, forma parte dos direitos humanos. Toda pessoa tem direito de acessar bens e serviços culturais e de se expressar por meio deles. Quando falamos de liberdade de expressão ou de imprensa, também estamos falando de direitos culturais: não se trata de mandatos separados. É por isso que a UNESCO reúne educação, cultura, comunicação e ciência em um todo integrado, pois cada um desses elementos compõe o patrimônio que vamos construindo em nossas sociedades.

P: Muitos dos Sítios do Patrimônio Mundial estão em terras indígenas, como a UNESCO assegura que suas políticas de conservação respeitem os direitos e modos de vida das comunidades originárias? Quais desafios e oportunidades vislumbra em sua preservação desde uma perspectiva de justiça cultural?

E. O. É uma reflexão que começou há muito poucos anos. Para isso criamos o Fórum dos Povos Indígenas do Patrimônio Mundial, que são representantes eleitos por eles, livremente. Um país não pode inscrever um Sítio do Patrimônio Mundial sem consultar os povos indígenas do território no qual se encontra esse bem. Isso já é uma mudança radical. Hoje, a UNESCO incorpora, tanto a ciência como os saberes tradicionais, em seus textos; já não se trata só de dados empíricos. Assim como nós integramos certos conhecimentos de prevenção e de mitigação do efeito da mudança climática, eles fizeram-no há mais de 4.000 anos. Conseguimos incorporá-lo no programa LINKS (Local and Indigenous Knowledge Systems). Mas foi e continuará sendo um caminho longo. Durante a Mondiacult apresentaremos uma publicação com 12 exemplos de povos indígenas nos quais existe um lugar que é patrimônio imaterial e como eles trabalharam isso dentro de suas comunidades e para com o exterior. Desse modo reforçamos a ideia de que temos muito a aprender destas comunidades que podem nos mostrar caminhos que não exploramos ainda para, não sei se encontrar soluções, mas ao menos nos dar vias para encontrá-las, principalmente no que se refere à mudança climática, por exemplo em zonas coralinas ou de desmatamento gigante, ou sobre a mitigação do risco de fogo, sobre o quê, acabamos de lançar uma publicação.

Na Mondiacult apresentaremos 12 exemplos de povos indígenas que trabalham com o patrimônio imaterial

P: Que papel estão desempenhando os espaços multilaterais como a Mondiacult na criação de redes ou coalizões internacionais que promovam sinergias entre patrimônio, cultura, inovação e ação climática, como por exemplo, o Grupo de Amigos da cultura liderado pelo Brasil e pelos Emirados que foi apresentado na COP28 em Dubai?

E. O. Foi um dos grandes temas nos quais trabalhamos nestes anos. A UNESCO atua como secretariado do Grupo de Amigos para a Ação Climática Baseada na Cultura (GFCBCA). Desde o início, o Brasil foi um grande promotor, junto com os Emirados Árabes Unidos. O começo dos trabalhos teve como base a experiência do G20, no qual somos knowledge partner. Nosso objetivo é assegurar uma linha temporal coerente na construção de mensagens. Antes, grupos intergovernamentais como o G77+China, a União Europeia ou a União Africana formulavam suas posições de maneira distinta e acabavam caindo em contradições sobre temas culturais. Hoje trabalhamos para construir uma narrativa comum. No campo da ação climática, a mudança é enorme: na primeira COP a cultura sequer existia, nem sequer se mencionava o conhecimento indígena. Só se falava de ciência empírica, mitigação e adaptação. Hoje não aparece um texto da UNESCO sem que se reconheçam ciência e conhecimento indígena ao mesmo nível. Isso já não se discute, ambos são essenciais para as soluções. Foi um trabalho de formiguinha, só possível graças a países líderes.

Posso citar um exemplo: o recife de corais do Belize esteve na Lista do Patrimônio em Perigo durante nove anos. Há dois anos conseguimos recuperá-lo com o apoio financeiro internacional e, sobretudo, com os saberes tradicionais do Belize. Hoje está regenerado, já não sofre branqueamento. É uma experiência inspiradora: um lugar que esteve prestes a ser destruído e que, graças ao esforço internacional e à vontade política de um pequeno país, hoje se conserva. Essas soluções estão agora sendo aplicadas em ilhas do Pacífico e do Caribe que enfrentam o mesmo problema. Isso é puro conhecimento indígena. Essa é a experiência mais valiosa que podemos legar às futuras gerações.

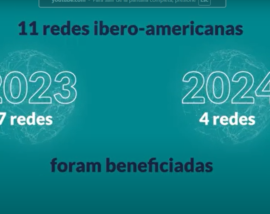

Qual considera ser o a contribuição das políticas públicas graças às ações dos Programas ibero-americanos de Cooperação Cultural?

Trabalhamos muito bem com a organização, mas também em parceria com certas academias e universidades. A única forma de atuar é por meio dos organismos regionais, que têm presença direta nos países. Assim, conseguimos desenvolver linhas específicas, unindo a vontade e os esforços políticos que mudam a cada quatro, seis ou oito anos, dependendo do país, e que também afetam as prioridades definidas. Buscamos articular os Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência em torno de temas prioritários e contar com uma rede de apoio formada por organizações da sociedade civil, que alimentam e questionam o que está sendo feito no terreno. Sem essas organizações regionais, sub-regionais ou intercontinentais, seria muito difícil avançar. As redes criadas pela OEI [Organização de Estados Ibero-americanos] ou pela SEGIB [Secretaria-Geral Ibero-americana] permitem construir algo concreto. Caso contrário, a distância entre uma decisão tomada aqui e sua implementação nos países se tornaria excessivamente complexa.

P: Em uma época de recortes econômicos em que a própria UNESCO se viu afetada, qual é o futuro do financiamento ao desenvolvimento cultural?

E. O. Vem aí um espaço restritivo, e o desenvolvimento sustentável não pode existir se não existe um investimento no desenvolvimento cultural das comunidades.

P: Que oportunidades e riscos identifica na interseção entre a digitalização, a inteligência artificial e a proteção do patrimônio e a criatividade cultural?

E. O. Sem diversidade de conteúdo, caminhamos para a homogeneização. No entanto, há Estados-membros que consideram que esse mercado deveria permanecer totalmente aberto, sem qualquer tipo de regulação. E é claro que nunca se encontrará o termo “regulação” nos documentos da UNESCO, já que representamos todos os países. O que afirmamos é que qualquer discussão deve necessariamente incluir as grandes empresas. Estou aberto a isso, porque são elas que controlam esse tabuleiro. Em segundo lugar: ainda que não se fale de regulação, é preciso estabelecer certos marcos sobre o que pode e o que não pode ser feito, e é isso que se denomina ética da inteligência artificial. Em terceiro, está o desafio de como garantir o acesso a essa diversidade de conteúdos e de idiomas. O idioma é uma forma de pensar: quando é excluído, elimina-se uma visão de mundo. E sabemos muito bem que, na história, isso já levou a consequências terríveis. O digital também nos permitiu avanços enormes. Antes, por exemplo, para fazer inventários de coleções na África, eram necessários seis anos de trabalho manual; se estourasse uma guerra civil, tudo estaria perdido. Hoje, com um especialista e a tecnologia adequada, isso pode ser feito em duas semanas e com registros digitais permanentes. Com drones ou satélites, podemos documentar a destruição do patrimônio em zonas de conflito — algo que antes não existia. Na Bósnia, por exemplo, reconstruímos a ponte de Mostar sem arquivos completos. Já agora, ao finalizarmos a reconstrução de Mosul e de seu minarete Al-Nuri, o trabalho foi muito facilitado graças a esses registros. Isso é extraordinário. Não reconhecer que a tecnologia, hoje, nos permite acelerar processos e reduzir custos é absurdo. E, portanto, não aproveitar essa oportunidade é um erro — essa é a verdadeira inovação. Mas, ao mesmo tempo, é preciso estabelecer restrições necessárias, que alguns países ainda não querem reconhecer como importantes.

Em face da Cimeira de Chefes de Estado de 2026 pretende-se renovar a Carta Cultural Ibero-americana. Quais aspectos considera mais importantes para serem considerados?

E.O. A inteligência artificial estará na linha de frente. O segundo ponto será o reconhecimento pleno dos direitos culturais. Creio que a Carta Cultural Ibero-americana já aborda esse tema, mas não avançamos o suficiente. Isso se relaciona com o reconhecimento de todas as comunidades em nossas sociedades, com suas identidades próprias, sem a pretensão de impor uma sobre a outra. Considero que este assunto ainda não foi debatido com a força necessária e, hoje, surge como um dos temas indispensáveis. Por outro lado, há discussões que repetimos há anos, porque são prioritárias, como a mudança climática. As evidências fazem com que até o mais cético tenha de aceitar que não pode ficar fora dos debates que virão.