Miles de fichas con nombres, huellas digitales, actividades públicas o clandestinas, seudónimos y fotografías. Carpetas enteras de ciudadanos clasificados por “riesgo político”. Informes de inteligencia, registros de censura, listados de exiliados. Documentos originales que desde hace décadas se apilan y resisten en un sótano del Archivo General de la Nación (AGN), de Montevideo. Son sólo algunas de las piezas del rompecabezas que Uruguay busca reconstruir para comprender su pasado reciente más oscuro. Y avanza gracias al impulso de un proyecto liderado por el Archivo General y financiado por el programa Iberarchivos —enmarcado en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)—, que ha permitido rescatar, conservar y digitalizar miles de rollos de microfilm y microfichas que almacenan esta información histórica.

En total son 1.218 rollos de película que contienen más de tres millones de imágenes sobre la última dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985). Son documentos oficiales —muchos considerados secretos o que permanecieron ocultos a la ciudadanía— conservados en condiciones precarias: deteriorados por la humedad, el calor y otros factores atmosféricos, el paso del tiempo y la manipulación, sin un cuidado adecuado. Pero el valor documental —histórico y humano— de estos materiales es incalculable, según explican desde el Archivo General: constituyen “pruebas contundentes e inapelables” de una represión sistemática de los delitos cometidos durante la última dictadura uruguaya, en el marco del Plan Cóndor.

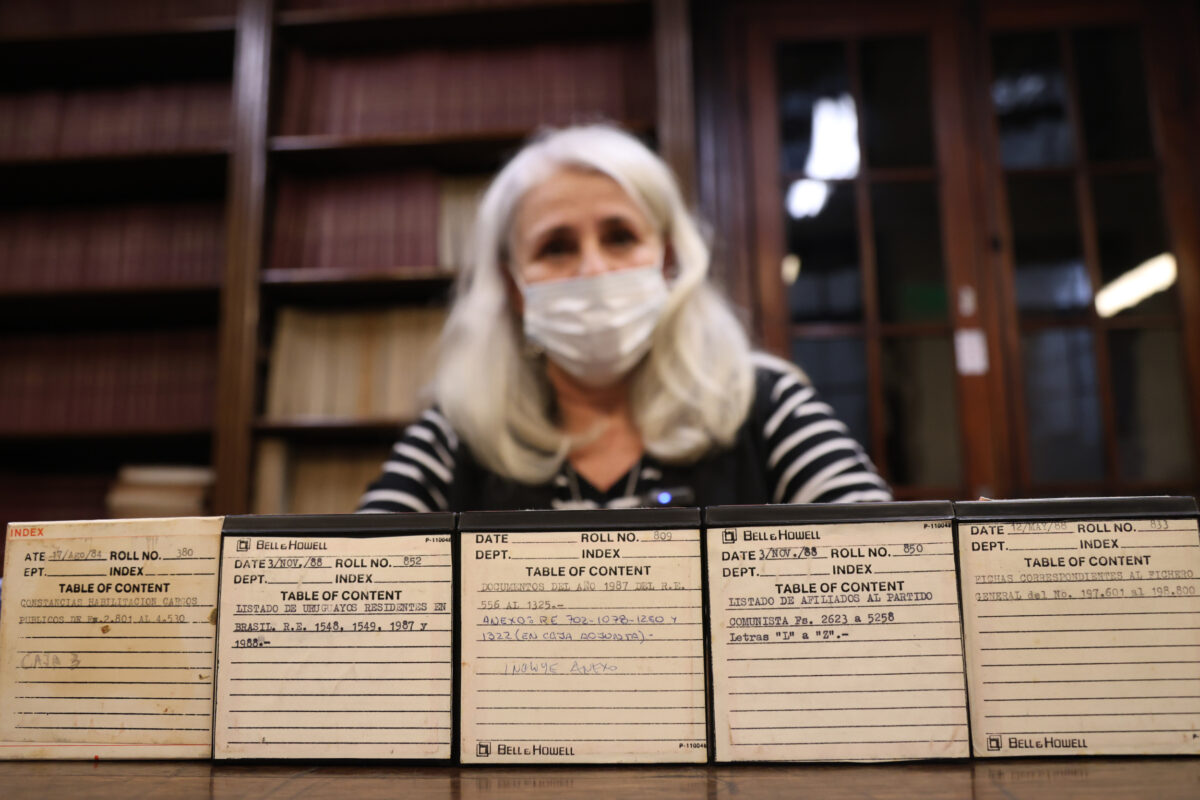

Hoy, buena parte de ese material ha sido rescatado y digitalizado. “Ahí están las carpetas con los nombres, los datos y los documentos personales, con las huellas digitales y hasta con los alias (seudónimos) que tenían (los detenidos políticos) y también sus familias, incluyendo la información personal de madres, hijos… Todo está guardado ahí”, comenta Beatriz Muiño, archivóloga del AGN, una de las profesionales que lideró el proyecto. “Quizás no aparece registrado en estos documentos quién dio la orden directa para hacer una tortura, que es algo que buscan muchos investigadores, periodistas y ciudadanos, pero sí los indicios que dan cuenta de ello. Ahí se demuestran los rastros de los seguimientos, de las detenciones, de las torturas… Por ejemplo, una persona detenida aparece ingresando en una cárcel o centro de detención y 15 después figura en el hospital. Eso también es un dato. Y es la lectura que hay que hacer. Que todo esto existió”.

Un archivo del terror en riesgo

El proyecto archivístico —uno de los más importantes en materia de recuperación de la memoria histórica en Uruguay— fue aprobado en 2019 por Iberarchivos, un programa de cooperación internacional impulsado por la Secretaría General Iberoamericana, y ejecutado entre 2020 y 2021. Incluyó la limpieza mecánica, diagnóstico de conservación, digitalización y creación de una base de datos con software especializado. Desde entonces, el proyecto ha permitido conservar más de 1.200 rollos de microfilm en riesgo, en muchos casos, el único rastro documental que da testimonio de detenciones, seguimientos y operaciones clandestinas del régimen militar.

Uno de los materiales más sensibles corresponden a los ficheros políticos creados por las autoridades de facto, o incautados a organizaciones como el Partido Comunista del Uruguay (PCU), unos documentos que catalogan a la ciudadanía según su supuesto nivel de “peligrosidad política” por categorías: A, B o C. También aparecen listados de exiliados en Argentina, Chile o Brasil. En algunos casos, incluyen informes sobre familiares de los detenidos, vínculos personales y hasta fichas completas de menores de edad.

Los documentos rescatados se conservan ahora en cámaras que garantizan condiciones climáticas adecuadas, respaldados en copias de seguridad y protegidos con sistemas de acceso controlado. Investigadores, víctimas y familiares de detenidos, organismos de derechos humanos, periodistas y ciudadanos en general pueden acceder a estos registros, muchos de los cuales permiten reconstruir trayectorias, esclarecer casos de desapariciones o aportar pruebas en procesos judiciales aún abiertos, visitando el Archivo General, previa gestión directa con esta institución dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Desde la puesta en marcha del proyecto, el archivo recibió casi 5.000 consultas.

Tecnología al servicio los derechos humanos

Uno de los grandes desafíos del proyecto impulsado por Iberarchivos fue garantizar el acceso a la información sin poner en riesgo los documentos originales. La tarea no fue sencilla, cuenta la archivóloga Muiño. Muchos de los materiales presentaban el llamado “síndrome del vinagre”, una descomposición química que produce ácidos y acelera su deterioro. Otros materiales estaban rayados, rotos, afectados por la humedad o con hongos visibles. Por eso, el Archivo General de la Nación diseñó una estrategia de digitalización controlada que permite consultar los documentos desde terminales específicas, respetando la integridad física del material así como los derechos de privacidad y protección de datos Los trabajos de limpieza mecánica y el diagnóstico de cada rollo se realizaron en el Laboratorio de Preservación Audiovisual (LAPA) de la Universidad de la República (Udelar), en coordinación con el Archivo General. Luego, los especialistas diseñaron el inventario digital y crearon una base de datos mediante el software ATOM, especializado en gestión archivística.

Pero más allá del plano técnico, el valor del proyecto reside en su dimensión pública, política y humanitaria, afirma Muiño, convencida de que los microfilms conservados no son sólo “residuos del aparato burocrático” del régimen de facto. Para las víctimas y sus familiares, acceder a estos documentos puede significar la recuperación de un fragmento de su historia; para la ciudadanía, una forma de conocer y asumir lo ocurrido en el llamado “pasado reciente”; y para la justicia, pruebas clave de casos aún abiertos. “Este no es solamente un proyecto de conservación archivística. Es una herramienta para proteger y ejercer el derecho a la verdad. Es un acto de justicia”, resume la archivóloga. Y destaca que buena parte de los informes oficiales recuperados a través de este trabajo de reconstrucción son únicos. “Muchos documentos originales en papel ya no existen; solo quedan estos rollos fílmicos, que ahora pueden salvarse del olvido”, pondera.

De hecho, esta política de recuperación documental se articula con otras iniciativas de reparación simbólica que buscan preservar la memoria reciente en Uruguay. Entre ellas, el Museo de la Memoria (MUME), el Archivo del Ministerio del Interior o el trabajo del equipo de antropología forense en búsqueda y recuperación de restos de personas desaparecidas.

El compromiso de Iberarchivos

En un cuarto de siglo el programa Iberarchivos viene impulsando más de 1.500 proyectos en toda América Latina, con una inversión global próxima a los 10 millones de euros. Uruguay forma parte de Iberarchivos desde 2005 y, en ese período, ha ejecutado más de 120 proyectos con un financiamiento superior a los 300.000 euros. El proyecto “Archivo Berrutti” liderado por el Archivo General fue seleccionado en la convocatoria 2019. Auspiciada y coordinada dentro del marco institucional de la SEGIB, la iniciativa abarca a archivos públicos y privados sin fines de lucro, especialmente aquellos orientados a la preservación, digitalización, descripción y acceso de documentos de valor histórico y cultural. Entre los criterios que guían la selección de proyectos se destaca el enfoque en la inclusión social, la equidad de género, el acceso y la protección de la memoria de colectivos históricamente marginados.

La dictadura uruguaya, en cifras

El proyecto de recuperación de los más de 1.200 microfilms impulsado por el Archivo General de la Nación (AGN) en Uruguay y auspiciado por el programa Iberarchivos, en el marco de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) forma parte de una política más amplia de “memoria, verdad y justicia” que busca aportar información sobre uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del país sudamericano. La dictadura cívico-militar uruguaya se instaló en 1973, tras un golpe de Estado que disolvió el Parlamento, suspendió las garantías constitucionales y consolidó el control de las Fuerzas Armadas sobre la vida civil. Durante doce años, el régimen se sostuvo mediante una fuerte represión, censura, persecución, detención y tortura a militantes sociales y políticos considerados “subversivos”, y una militarización progresiva de las instituciones.

Según datos oficiales, más de 6.000 personas fueron detenidas por motivos políticos durante ese período, y cerca de 200.000 uruguayos debieron exiliarse, muchos de ellos en países vecinos como Argentina, Brasil o Chile. Al menos 197 personas fueron víctimas de desaparición forzada o asesinato político, muchas de ellas fuera del país, en el marco del denominado Plan Cóndor. Además, decenas de miles sufrieron tortura sistemática en centros clandestinos, cuarteles o cárceles.

El proceso de recuperación documental financiado por el programa iberoamericano Iberarchivos se inició formalmente en 2019, cuando el Ministerio de Defensa uruguayo transfirió al Archivo General de la Nación la documentación relativa a la última dictadura. En este contexto, el proyecto de preservación de microfilms permitió rescatar 1.218 rollos, con unas tres millones de imágenes que incluyen fichas personales, informes de inteligencia, listados de “sospechosos” y registros de vigilancia política. El archivo recibió más de 4.800 consultas de investigadores, periodistas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. El acceso controlado a este acervo no sólo contribuye a la investigación histórica y judicial, sino que también le ofrece a la ciudadanía una herramienta para ejercer “el derecho a la verdad”, en palabras de la archivóloga Beatriz Muiño, funcionaria del AGN y una de las profesionales que lideró este proyecto en Uruguay.