Las poblaciones de abejas están desapareciendo a un ritmo alarmante en el mundo. Solo en América Latina se pierde en promedio un 30% de las colmenas cada año. Y en algunos países de la región estas pérdidas alcanzan el 50%. Frente a esta emergencia ecológica, la red Colmena del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) —apoyada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)— impulsa investigaciones en microbiología, comportamiento animal, toxicología y biodiversidad. La red, que reúne a más de cien investigadores de universidades e institutos de Iberoamérica, trabaja en colaboración con la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas (Solatina) para estudiar porqué están desapareciendo los insectos polinizadores productores de miel, y cómo revertir esta situación.

“Las abejas melíferas —las más comunes en el mundo, conocidas como europeas o domésticas— y las nativas están en retroceso, y eso refleja el impacto del cambio climático y de nuestras propias actividades”, explica la científica Karina Antúnez, referente de Solatina y del Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) de Uruguay. Entre las causas, señala la deforestación, el uso de plaguicidas y prácticas agrícolas dañinas.

A comienzos del siglo, mientras Estados Unidos y Europa activaban alertas por el colapso de colmenas, en América Latina el fenómeno pasaba inadvertido. No porque no ocurriera, sino porque nadie lo estudiaba a fondo. Eso cambió cuando un grupo de investigadores empezó a recorrer el territorio, observar las colmenas y documentar el declive. “Constatamos una pérdida tremenda por la importancia que tienen las abejas en la polinización, en facilitar la reproducción de las plantas, en la agricultura y en el funcionamiento de los ecosistemas”, resume Antúnez.

Cada año, América Latina pierde en promedio un 30% de sus colmenas. En algunos países la cifra trepa hasta el 50%

La red Colmena reúne expertos de 14 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, según el CYTED. Su campo de acción abarca la apicultura —la cría de abejas y la producción de miel, cera, propóleo o polen— y la meliponicultura, dedicada a especies sin aguijón. Un cuestionario diseñado por la red permitió relevar en toda la región el estado de las colmenas, los niveles de pérdida, prácticas aplicadas y factores de riesgo. Esa información alimenta bases de datos comparables entre los países. “Sin diagnóstico común, no hay intervención eficaz”, advierte la investigadora, que destaca el enfoque multidisciplinario: “Microbiólogos, ecólogos, expertos en comportamiento o polinización: todos aportan piezas para entender este fenómeno multifactorial”.

Desde CYTED señalan que el gran reto es convertir ese conocimiento científico en políticas públicas, regulaciones eficaces sobre agroquímicos y modelos agrícolas que integren a las abejas como aliadas y no como víctimas colaterales. Algunas iniciativas locales, como los corredores polinizadores o la promoción de prácticas agroecológicas, ya muestran resultados positivos, asegura la organización.

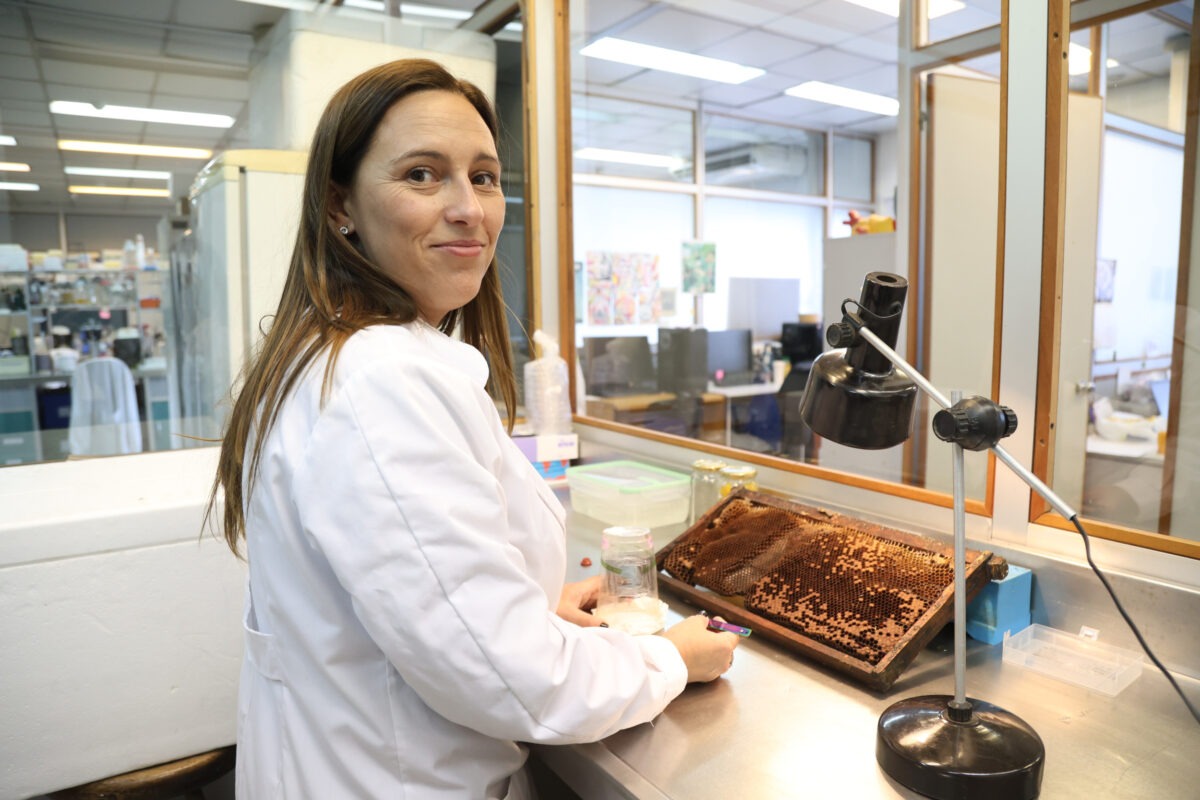

El laboratorio como ensayo de la colmena

Comprender por qué desaparecen las abejas implica reproducir en laboratorio, en condiciones controladas lo que enfrentan en el campo. Los investigadores diseñaron un modelo experimental que comienza con cuadros de cría traídos de zonas rurales. “Los huevos se acondicionan para que sigan siendo viables y se colocan en cajas plásticas que simulan una colmena. Las larvas se alimentan artificialmente hasta completar su desarrollo”, explica Antúnez. Esto permite ensayos precisos: por ejemplo, se expone un grupo a un plaguicida específico y se mide su efecto en crecimiento, comportamiento o salud intestinal. También se experimenta con abejas adultas: se recolectan, se anestesian con frío —para evitarles dolor o daño— y se someten a diferentes estresores. Luego se analizan cambios en su microbiota intestinal, que influye en su sistema inmune, nutrición y conducta.

Las abejas se han convertido así en modelos de estudio en neurociencia, etología y biología evolutiva. “Son una ventana fascinante para investigar desde la cognición hasta las enfermedades infecciosas”, afirma la científica. “Las abejas nos enseñan que ningún individuo sobrevive solo. Todo lo que hacen, lo hacen por el bien de la colmena. Y ahí hay una lección también para los humanos: si no cuidamos nuestro entorno y no cooperamos como especie, nuestra supervivencia también estará en riesgo”.

Sin abejas, América Latina arriesga perder hasta un 25% de su producción agrícola

La crisis de las abejas no es solo una cuestión ambiental. Según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen, al menos en parte, de la polinización, el proceso de transferencia del polen que permite la fecundación y la producción de semillas y frutos, clave para la reproducción de muchas plantas y la biodiversidad. Su desaparición implicaría una caída directa en la disponibilidad de alimentos, los ecosistemas perderían su equilibrio, y muchas plantas silvestres dejarían de reproducirse. Y América Latina perdería entre el 2% y el 25% de su producción agrícola, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).